各種補助金申請について

人気の補助金

全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金(一般型)

商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局より引用・転載

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

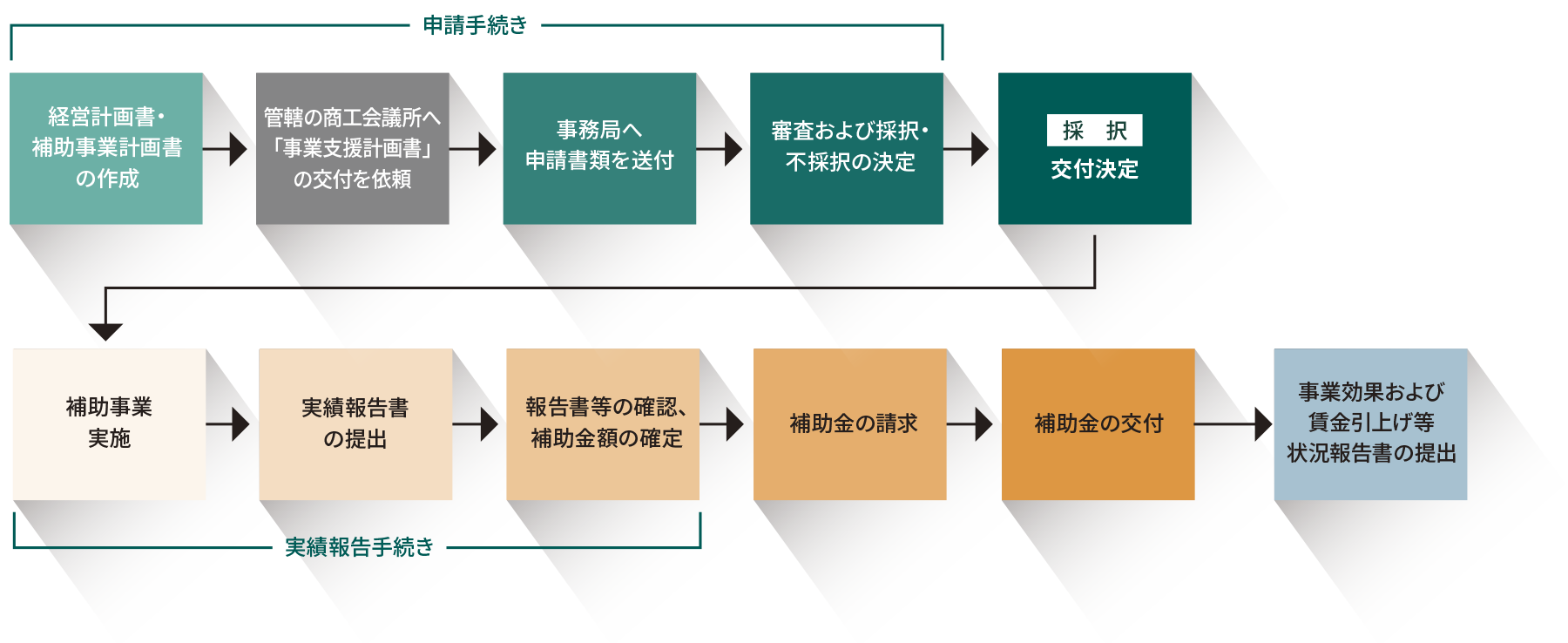

小規模事業者持続化補助金の申請から補助金の交付まで

小規模事業者持続化補助金の申請から補助事業終了・精算払いまでの全体の流れは以下のとおりです。

- 本補助金は審査があり、不採択になる場合があります。

- 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、事業完了後に、精算払いとなります。

受付スケジュール

| 第14回受付締切分 | 申請書類の受付締切 | 2023年12月12日(火) 【最終当日消印有効】 ※電子申請の場合は当日23:59まで |

|---|---|---|

| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 原則2023年12月5日(火) | |

| 採択結果公表 | 2024年3月4日(月) | |

| 補助事業の実施期間 | 交付決定日から2024年8月31日(土)まで |

| 第15回受付締切分 | 申請書類の受付締切 | 2024年3月14日(木) 【最終当日消印有効】 ※電子申請の場合は当日17:00まで |

|---|---|---|

| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 原則2024年3月7日(木) | |

| 採択結果公表 | 今後改めてご案内します | |

| 補助事業の実施期間 | 交付決定日から2024年10月31日(木)まで |

| 第16回受付締切分 | 公募申請の受付締切 | 2024年5月27日(月)17:00 |

|---|---|---|

| 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 | 原則2024年5月20日(月)17:00 | |

| 採択結果発表 | 2024年8月頃(予定) | |

| 補助事業の実施期間 | 交付決定日から2024年11月4日(月)まで |

給付金、補助金、助成金の違い

給付金、補助金、助成金 いずれも、返済義務のなく受け取れますが。。。その違いはなかなか理解されていないようです。

「給付金」

給付金は主に災害時などの緊急事態の際に設けられます。要件を満たせば、申請することで誰でも受け取ることが出来ます。

例)特別定額給付金、持続化給付金

「補助金」

補助金は主に経済産業省が管掌しています。総額は決まっていますので申請要件、厳しい審査があります。原則後払いで、支給後の報告もあります。

例)小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、ものづくり補助金

「助成金」

助成金は主に厚生労働省が管掌しています。要件を満たしていれば支給されます。ただし、事業者の雇用保険の加入・雇用関係を厳しくチェックされます。支給は後払いが基本です

例)雇用調整助成金

小規模事業者持続化補助金

| 事業概要 | 小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務

※事業支援計画書発行の受付締切に注意

※事業支援計画書発行の受付締切に注意